有田焼のルーツ。日本が誇る名産の歴史をめぐる。

有田焼のルーツ。日本が誇る名産の歴史をめぐる。

日本初の磁器として誕生

有田焼「ありたやき」とは、佐賀県有田町(佐賀県西部、長崎県との県境に位置している)を中心とする地域で製造される陶磁器です。

江戸時代より製造がはじまり、明治時代に広く用いられるようになりました。

当時は伊万里焼や肥前焼と呼ばれていました。

日本で初めて磁器が焼かれた産地として、400年間食器や工芸品の製造を行っている歴史ある焼物です。

400年続く有田焼の歴史と伝統

現在では色とりどりの絵具で彩色された日本を代表する陶磁器のひとつ。

その歴史は古く400年前の江戸時代かに遡ります。

17世紀初頭に佐賀県西松浦郡有田町にてひとりの陶工が泉山で陶石を発見したのをきっかけに有田で日本初の陶磁器の製造がはじまったといわれています。

IMARIとしても有名

1670年には柿右衛門が柿右衛門様式というスタイルを確立。

「濁手」と呼ばれる乳白色の素地を活かして余白を多くとり、赤を基調にした上絵を施します。

金銀彩も取り入れ豪華純蘭な焼き物に仕上げました。

そんな有田焼の前身は、当時東インド会社を通じて世界に広がりヨーロッパの王侯貴族をも魅了しました。

輸出した港が伊万里港だったことから「伊万里焼」として世界に広まり、今でもヨーロッパでは「IMARI」と親しまれ愛されています。

世界から絶賛された奇跡の陶磁器

今から400年前の江戸時代、世界では中国の陶磁器が贅沢品として人気がありました。

中国の内乱で陶磁器の生産が滞り、ちょうど有田焼の技術が向上したころと重なったため、中国産にかわり有田の焼物が海外に輸出されていきました。

はじめは「中国産の代用品」という扱いだった有田焼ですが、次第にその芸術性が認められどんどんと輸出量を増やしていきます。

輸出された有田焼の多くは、王侯貴族や富豪が富や権力の象徴として邸宅に飾る物だったため金銀彩や色とりどりの絵具で装飾された豪華で高価な作品が多数あり、コレクションとして競っていました。

有田焼の特徴

既述のとおり、なんといっても美しさ。

光沢のある白い素地で、とても艶やかで気品があるのが特徴。

焼物は大きく分けると陶器(土もの)と磁器(石もの)の2種類がありますが、有田焼は磁器に分類されます。

土を原料とする陶器とは違い、磁器は原料を石としているため高温で焼かれます。

艶やかさはここからきており、金属に近い風合いになります。

素地の美しさから、青緑色に発色させた「青磁」をはじめ色とりどりの染料を用いて絵付けをした「色絵」が多くの人を魅了してきました。

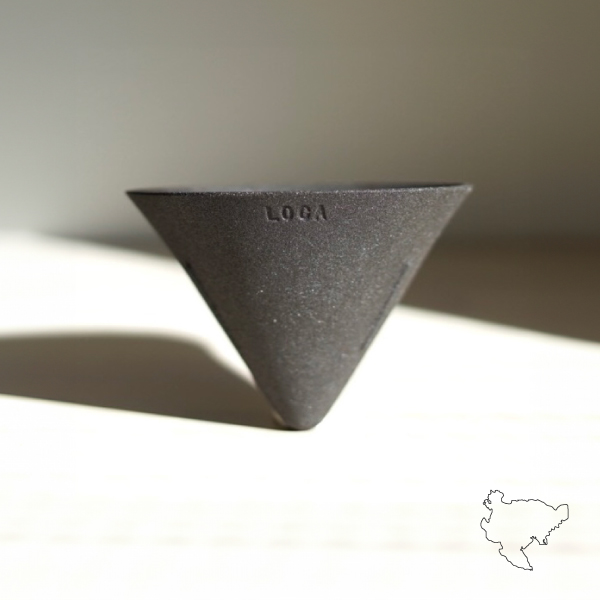

【サーバーセット】有田焼 LOCA 雑味がとれる濾過コーヒーセラミックフィルター「V型+専用サーバー」 [佐賀]

販売価格

¥ 13,200 (税込)

商品紹介

関連商品

産地を温ねて心づく日本製

「産地を温ねて心づく日本製」

産地を訪ねる

歴史や文化を温ね

いろんな職人技に心づく

各地の素晴らしい伝統産業や職人技術で

心地よく豊かなライフスタイルを

ご提案致します。

「たずねる。心づく。豊かな暮らしを。」

<MADE IN JAPAN>

| brand | afugi |

|---|---|

| online store | https://afugi.net/ |

| open | online 24h |

| tel | 03 6820 2079 |

| contact | info@afugi.net |